住宅セーフティネット制度は、2017年にスタートした制度で、高齢者・低所得者・障害者など「住宅確保要配慮者」が民間の賃貸住宅にも入居しやすくすることを目的としています。

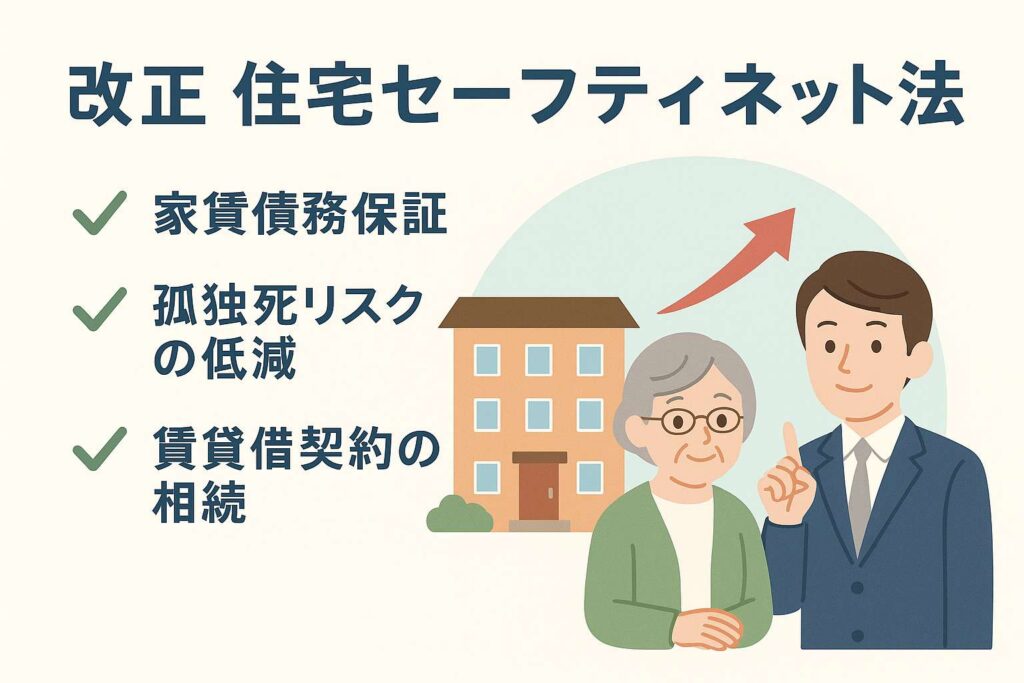

2025年10月施行予定の改正では、以下の3つの強化策が中心です。

① 家賃債務保証制度の活用促進

従来、保証会社に加入できない要配慮者が多く、貸し渋りの原因になっていました。今回の改正で、国や自治体が関与する「公的な家賃債務保証」の活用が推進され、入居審査のハードルが下がります。

▶ アパート投資家のメリット:

- 高齢者や低所得者の入居がスムーズに

- 滞納リスク軽減

- 公的支援による安定収入が期待できる

② 孤独死による「事故物件化」リスクの低減

高齢者の一人暮らしによる孤独死は、アパートオーナーにとって「事故物件」としての風評被害やリフォーム費用など大きなリスクでした。

今回の改正では、「見守りサービス」や「死後対応協定」などの仕組みが導入され、孤独死リスクの早期発見と対応が制度化される見込みです。

▶ アパート投資家のメリット:

- 事故物件リスクの低下

- 見守り体制の導入で安心感向上

- 入居者家族とのトラブル減少

③ 賃貸借契約の「相続対応」の明確化

高齢者が亡くなった場合の契約終了や原状回復費用の負担などについて、これまでは法的にグレーゾーンでした。

改正により、契約時に「相続発生時の対応」を明確にすることが可能となり、トラブル予防につながります。

▶ アパート投資家のメリット:

- 契約終了処理の簡素化

- 原状回復費の請求権の明確化

- 相続人とのトラブルリスク回避

💡 なぜ今「高齢者向けアパート投資」が注目されるのか?

2025年には団塊の世代が全員75歳以上となる「2025年問題」を迎え、高齢単身者は今後も増加の一途をたどります。

その一方で、賃貸市場では「高齢者は敬遠されがち」という現実があります。

しかし、制度の後押しを受けることで、高齢者を積極的に受け入れるアパートは「空室リスクが低い物件」として注目され始めています。

また、自治体や地域包括支援センターなどと連携することで、**「社会貢献性+安定収益」**の両立が可能となるのです。

🏘 アパート投資家がとるべき対応とは?

セーフティネット住宅として物件登録

【外部リンク】

👉 セーフティネット住宅情報提供システム|国土交通省

都道府県に申請すれば、自身の物件を「セーフティネット住宅」として登録可能。登録することで補助金や支援制度を受けられることがあります。

✍ まとめ:制度改正はピンチではなくチャンス

改正住宅セーフティネット法は、ただの福祉制度ではありません。

**「空室対策」「安定収入」「地域貢献」**を同時に実現できる、アパート投資家にとってのビジネスチャンスです。

高齢化社会が進む今だからこそ、新しい制度を味方に、持続可能なアパート経営を始めてみませんか?

📩 ご相談・お問い合わせはこちら

👉 https://leading-co.com/contact

株式会社L不動産

代表取締役 生田 忠士

👉 https://leading-co.com

コメントを残す